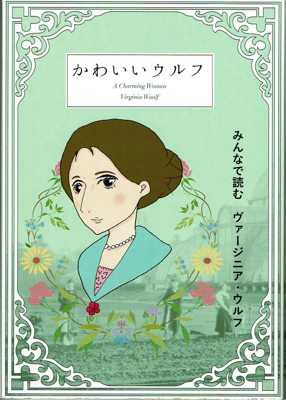

文芸同人誌「かわいいウルフ」¥1800+tax

難解な文体を持つモダニスト

フェミニズムの先駆者

レズビアン

自殺を遂げた非業の作家

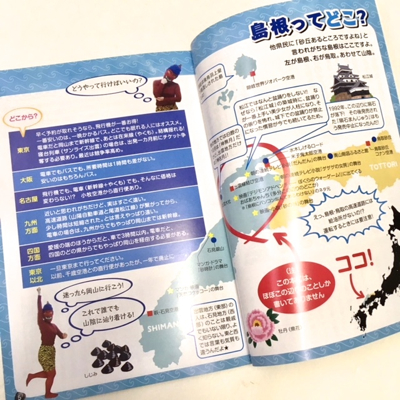

そんなイメージを持つ作家ヴァージニア・ウルを読み進むにつれ、シリアスな中にも、かわいさ━━ユーモアや残酷さ、乙女な心や、生を追究する明るさ━━を発見した編・著者 小澤みゆきが多くの人とウルフを読むことで、そのかわいさと魅力をわかちあうために発行した文芸誌。

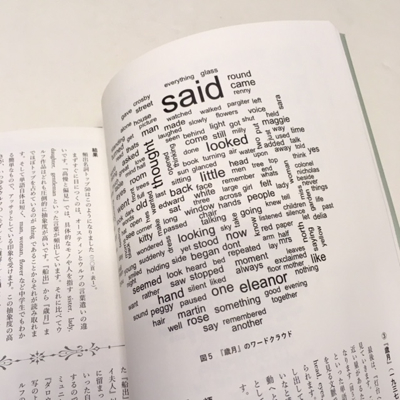

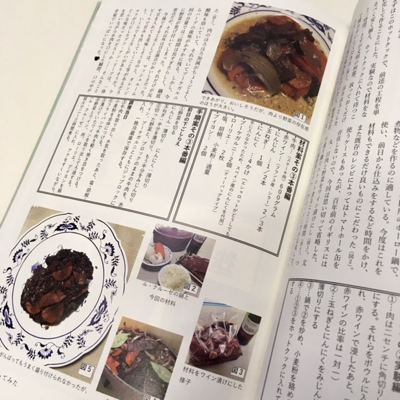

作家や作品の紹介にはじまり、作品毎の頻出語の分析と視覚化、ウルフの翻訳家・片山亜紀のエッセイ、同じく翻訳家・西崎憲インタビュー、『灯台へ』のディナーに登場するメーンディッシュ「牛肉の赤ワイン煮込み」を作品(とgoogle)を手がかりに再現するお料理コーナーまであるかわいい内容。

エッセイ、インタビュー、テキスト分析、音楽、料理、創作、翻訳、まんが、イラスト、20人以上の寄稿者の感想文と様々なアプローチでウルフを味わいます。

内容情報

まんが:Who is Virginia Woolf?

解説:ウルフ長編作品への招待

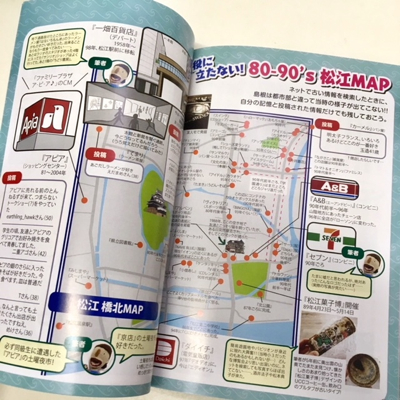

分析レポート:形態素解析でみるヴァージニア・ウルフの文章

『ダロウェイ夫人』の音楽たち〜万霊節の調べ〜 翻訳家 片山亜紀氏 寄稿エッセイ

わがままの中にある普遍性〜西崎憲インタビュー〜 翻訳家 西崎憲氏 インタビュー

創作:『滾り(たぎり)の瞬間 moments of boiling』

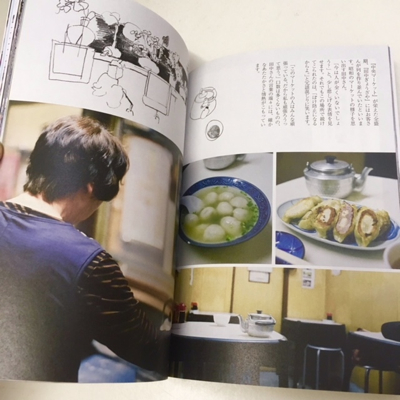

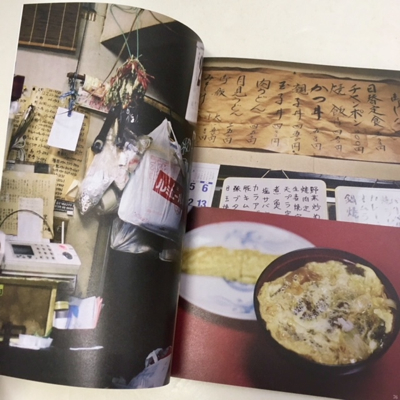

調理レポート:『灯台へ』の料理を作ってみた

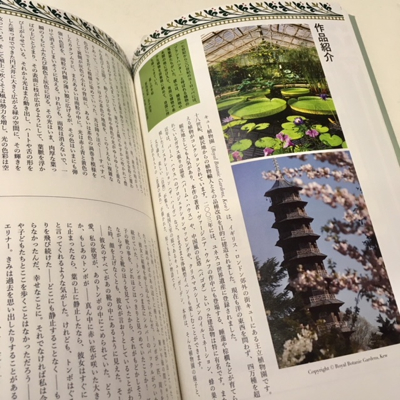

翻訳:『Kew Gardens キュー・ガーデン』

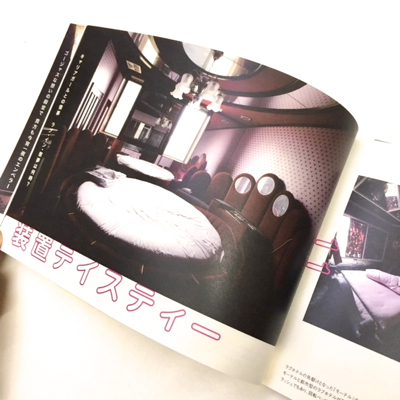

特集①感想企画:ウルフのティーパーティー 寄稿者21名によるウルフ作品の感想文

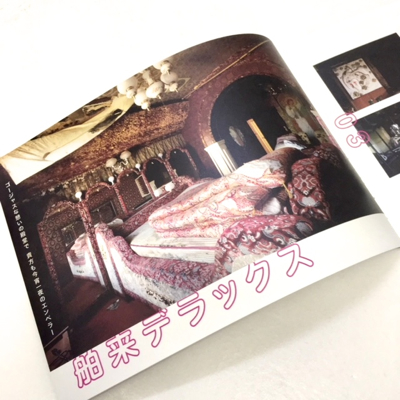

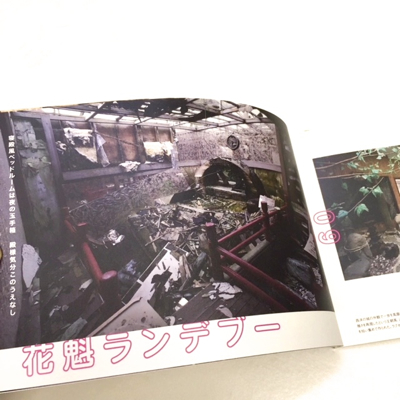

特集②鑑賞企画:オルランド・ア・ラ・モード

小説『Orlando』の映像および舞台化の5作品のレビュー

翻訳:『夫・レナードへの最期の手紙』

B5判160pages(カラーページあり)