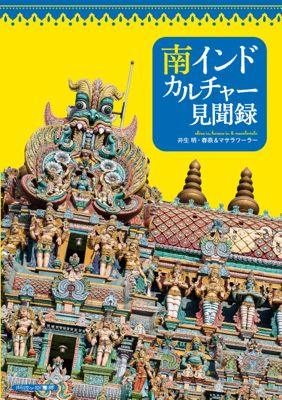

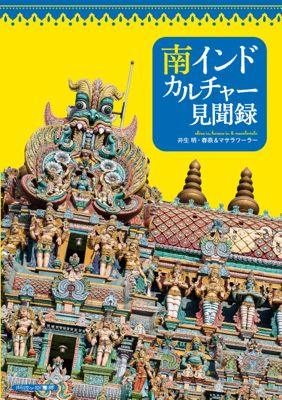

井生明・春菜&マサラワーラー「南インドカルチャー見聞録」(阿佐ヶ谷書院)¥1700+税

南インドに二年半住んで、インドの芸能や工芸を追ったり、音楽シーンを見てきた井生明・春菜夫妻のまちかど倶楽部と、アーティストの武田尋善とミュージシャンの鹿島信治からなる人気のインド料理ユニット・マサラワーラーのインド偏愛の4人が、それぞれの得意ジャンルから、南インド(タミル・ナードゥ州、カルナータカ州、アーンドラ・プラデーシュ州、ケーララ州)をご紹介。

タージマハルやガンジス川などの観光名所が多く、ナンやタンドリーチキンで知られる北インドとは違った印象が豊富な写真から伝わってきます。マッチラベルや町中のグラフェティにみるインドのグラフィックやアート系出版、映画はもちろん、家でも作れるインド料理レシピ、お寺やお祭りの心得など、インドの舞台裏が垣間みれます。巻末には筆者の一人、井生明と女優・山口智子の特別対談もあり。

カレー好きの編集人が始めた阿佐ヶ谷書院の第一弾単行本となります。

各章紹介

第一章 南インドを歩く

第二章 祈りと祝いの南インド

第三章 魅惑の南インド料理

第四章 南インドの濃厚な伝統文化芸能

第五章 映画からみる南インド

第六章 南インドの暮らしと娯楽

第七章 日本で南インドを楽しもう

A5判144pages オールカラー

【著者プロフィール】

井生明・春奈(いおうあきら・はるな) まちかど倶楽部

井生明は、写真家にして、まちかど倶楽部代表。カルナータカ音楽を中心とする南インドの芸能や、それに関連して北インド及び東南アジアの芸能、タミル人の様子など幅広く撮影する。その他、テレビ番組のコーディネートや時には英語・ロシア語の通訳としても活動する。まちかど倶楽部は、井生明と春奈の夫婦ユニット。インドを中心とする芸能のライブ企画、南インドの音楽や踊りなどの芸能を現地で取材した写真と動画で紹介するイベントを多数企画。インドで仕入れた生活道具や布小物を販売する「南インドまちかど雑貨店」も展開。

マサラワーラー

武田尋善(たけだひろよし)

1977年生まれ。何故かインドに興味をもってしまい、ヒンディー語を習ってしまう。芸術活動として絵画、パフォーマンスなどなんでもかんでも挑戦する。2008年には急速にインド熱がぶり返してカレーばかり作り、鹿島信治とカレーユニット、マサラワーラー結成。

鹿島信治(かしましんじ)

1977年生まれ。何故かシタールを買ってしまい独学でシタールを始める。2001年ドラム&シタールユニットContiを結成。変拍子、ポリリズムを多用しライブハウスで活動中。2008年には武田尋善とのカレーユニット、マサラワーラーを結成。