酒とつまみ 10号 ¥400

年末年始にかけて、何かとお酒を飲む機会も多いものですが、年の瀬も近づき、人気の雑誌「酒とつまみ」の10号目が出ました。

お酒をエネルギー源に、ほろ酔い加減で編集・発行を続け、その酔狂な企画の数々が受けてテレビ出演も果たし、ついに10号。お仕事をしたうえに、お酒を飲んで「酒とつまみ」を作り、酔いがひいた間に納品…を10号分も続けてらした、立派な酔っ払いぶりに感服!

その内容は—-

10号目ということで記念企画は「山手線一周ガード下酩酊マラソン」。単行本にもなった「中央線で行く東京横断ホッピーマラソン」以上におめでたい企画をということで打ち上げてはみたものの、のっけから酔って記憶をなくしてみたり、ガードがない駅もあったりで、酔いと予期せぬ事態とで大波乱。この連載は次号に続きます。

酔客万来は玉袋筋太郎。亡くなった父親、師匠・ビートたけし、相棒など、様々な人の想い出とともにサービス精神たっぷりに語られる酒の話に涙と笑いが…。

また飲み比べ選手権では、酒飲みの間で評判の”ウコンの力”でいろいろな酒を割って試飲、意外な相性を発見する。そして10号を記念して、編集部が10合酒を飲むというだじゃれ企画まで…。

A5判80P

「雑誌」カテゴリーアーカイブ

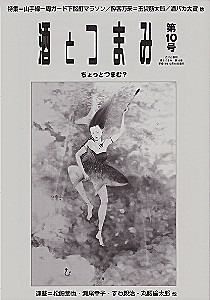

MODERN FREAKS 創刊号 入りました!

MODERN FREAKS 01 ¥2400

エロやフェチジャンルもいろいろと細分化されて消費されてゆく中で、かつての性科学誌のように、人体改造から昆虫食、死体、フリーク、ゲイなどなどアブノーマルな要素をすべて詰め込んだ雑誌が出ました。

といっても、エグいものを全部集めました、という感じではなく、人体改造ならケロッピー前田さん、やルーカス・スピラ、ゲイ雑誌についてならドラッグクィーンのマーガレットこと小倉東さん、寄書なら松沢呉一氏、ピンク映画なら直井卓俊(童貞。をプロデュースをプロデュースした方)、コルセットに関してはゴスファッションをリードするブティックBaby Dollの緑川みらのさんまたインタビューもこのジャンルのアーティストとして常に第一線で活躍してきた佐伯俊男氏というように、その現場のスペシャリストたちが登場し、ハードコア&ビザールカルチャーを総合的に紹介しています。

なんというか、各ジャンルにおける人間の限界?臨界?ギリギリの部分を見せてくれるという感じで、真摯なパワーが伝わってきます。男女や性癖に関係なくおすすめです。

A5判194P DVDつき。

ほかに関連商品として—

BODY◆ART◆PROJECT 01 SUSPENSION ¥4000 耐久サスペンションのライブ映像です!

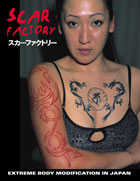

ケロッピー前田「スカーファクトリー」¥4725

日本が発信できるアンダーグラウンド・カルチャー身体改造の実際を写真で紹介。

あかまつ別冊「戦後セクシー雑誌大全 実話と画報篇」¥1890

「笑の泉」から「Jam」まで、戦後エロ雑誌3000册を一挙紹介。一水社、白夜書房、ミリオン出版など、セクシー雑誌主要出版社と主要雑誌を一目で分かるチャートに。米沢嘉博による「戦後日本エロ雑誌クロニクル」、「Jam」元編集長らが語る「Jam」とは何だったのか、他

163×228 376P

こんな雑誌のデッドストックもあり 美術をめぐる思想と評論 機關

『機關』の前身は58年に高校教師を中心に「形象」の名前で創刊された文学同人誌。5号目から”美術をめぐる思想と評論”の副題がつき、9号目から「機關」に改名し、時代の勢いに触発され若い先鋭的な画家たちの論陣の拠点となるものの、70年代から12年の休刊を経て、80年代に復活。復刊にあたり11号から15号までは60年代より活躍する5人の同時代の作家を各号ごとに特集しています。

機關12 風倉匠 特集 ¥1631

ネオ・ダダイズム・オルガナイザーズの結成に参加した、ハプニング〜パフォーマンスの第一人者

●今泉省彦「なぜ風倉か」

●【対談】風倉匠・菊畑茂久馬「ハプナーの軌跡」

●赤瀬川原平「風の倉・アドバルーン」

●刀根康尚「風を喰って走る風船」

●今泉省彦「風倉匠論」

●岡田隆明編 風倉匠年譜

B5判100P

機關13 松澤宥 特集 ¥1631

虚空にメッセージを投げつづける極度の最終美術思考者、コンセプチュアルアートの創始者

松澤宥の全貌にせまる資料

●今泉省彦「松澤宥について」

●【対談】松澤宥・菊畑茂久馬「プサイの函の中で」

●松澤宥自筆年譜

●資料制作全年表・参考文献目録

B5判96P

機關15 中村宏 特集 ¥1631

機関車とセーラー服の絵画で知られる?中村宏の初期から80年代への軌跡。

●今泉省彦「中村宏のこと」

●【対談】中村宏・菊畑茂久馬「政治・タブロー・自己批判」

●三田晴夫「タブローは死滅しない」

●尾崎しんじん「内視鏡からの視点」

●中村宏自筆年譜

●中村宏論文集

●「中村宏」をめぐって/中原佑介、石子順造、平井亮一、松岡正剛

B5判112P

機關16 「集団蜘蛛」と森山安英 特集 ¥1785

北九州から一歩も出ることなく、反芸術に反措定を繰り返して消えた「集団蜘蛛」の特集

●今泉省彦「「集団蜘蛛」のこと」

●【対談】森山安英/菊畑茂久馬「蜘蛛の巣の上で」

●森山安英自筆年譜

●資料1働 正 「肉体の言語の間で」

●資料2森山安英「権力に拮抗する私的DISCOVER JAPAN または「観光」への誘い」

●資料3黒田雷児「集団蜘蛛その崇高な愚行」

●資料4黒田雷児編「集団蜘蛛」年譜

B5判96P

在庫僅少につき通販ご希望の方はメールでまずお問い合わせください。 —完売しました。

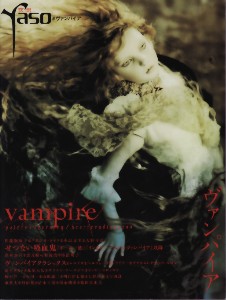

特集はヴァンパイア Yaso 夜想

Yaso 夜想 ヴァンパイア ¥1575

夜想からYasoとなり、耽美、ゴスな路線を極め、今回の特集がヴァンパイア。

ヴァンパイアとドラキュラとノスフェラトゥ、吸血鬼はどう違うのか…という基本的な定義にはじまって、映画や小説の中の古典的な吸血鬼のおさらいを経て、山本タカト、恋月姫、小島文美、丸尾末広ら現在の絵師や人形師の手で表現されたヴァンパイアをカラーで掲載したり、萩尾望都「ポーの一族」によって大きく変容した女性アーティストたちによるヴァンパイア像を紹介する。吸血鬼新世紀とでもいった、ヴァンパイア最前線の集大成といった感じです。

●せつない吸血鬼

『ポーの一族』『インタビュー ウィズ ヴァンパイア』以降のヴァンパイア

佐藤嗣麻子「永遠という苦しみ」/小島文美「滅びの遺伝子をもつ吸血鬼」書下し新作+インタヴュー /倉田淳withスタジオ・ライフ「ここにも孤独なひとがいる」/柿沼瑛子「アン・ライスのヴァンパイア像」

●恋月姫vs野波浩「遥かなる眠り」—夜想のための撮り下し新作

●丸尾末広「吸血鬼王国」書下し作品

●山本タカト「目醒めの刻」書下し作品

●森村泰昌「なにものかへのレクイエム(レーニン)」

●天野可淡『咬みつきたい』の吸血鬼人形と幻のスケッチ+吉田良「吸血鬼人形に込められた思い」インタビュー

●Vampire Novels Part1

東雅夫「吸血鬼文学名作百選」/篠田真由美「龍の黙示録ー吸血鬼のイメージはこうして作る」

●Vampire Novels Part2 Classics

丹治 愛「ヴィクトリア朝を背景に誕生した『ドラキュラ』」/清水正晴「ドラキュラのモデルーヴラド・ツェペシュ」/「ドラキュラ」ブラムストーカー前史

●ヴァンパイア映画クラシックス

不死者は何度でも甦る– F.W.ムルナウ 「ノスフェラトゥ」 /ベラ・ルゴシの吸血鬼 /トッド・ブラウニング「魔人ドラキュラ」/受難する女たち –カール・ドライヤー 「ヴァンパイア」他

●the Vampire Cinema Classics Part 2

石田 一「二人のドラキュラ ベラ・ルゴシとクリストファー・リー」「米・英の吸血城 ユニヴァーサルとハマー・プロの吸血鬼映画」/梅本洋一「私たちは皆吸血鬼なのかもしれない ──アベル・フェラーラ『アディクション』について」/山田誠二「血を吸う銀幕 日本の吸血鬼映画」/明日香七穂「女吸血鬼が観た吸血鬼映画」 /吸血鬼ボボラカ Isle of Dead/ヴァンパイア映画参考リスト

●サイモン・マースデン「永遠の痕跡」

●ヴァーニャ・ズーラヴィロフ「furstin der finsternis」書下し作品

●須永朝彦「暗鬱なる美青年 美形吸血鬼 ベスト・テン」

B5判変型 200P

タコシェにてノスフェラトゥのDVDもお取り扱いしています。

読み応え十分の思想誌 SITE/ZERO 〈病〉の思想/思想の〈病〉

SITE/ZERO 01号 「〈病〉の思想/思想の〈病〉」¥2201

M・フーコー、S・ソンタグらは、「病」が社会や権力によって構成された「言説」「隠喩」であることを明らかにしマイノリティ分析のための方法論を創出した。あるいは、E・レヴィナスやJ・デリダやM・C・テイラーは、「アレルギー」「ウィルス」「自己免疫化」を、「他者」を論じる際の概念装置として用いた。病は一つのイデオロギーから解放されながらも、いずれにしろ現実の病の比喩であり続けている。

一方、実際に「病」の治癒に携わる臨床的立場から発信された思想も存在する。こうした思想潮流は、今日の日本においても独特の存在感を誇り、宮本忠雄氏、木村敏氏、中井久夫氏といった個性的な思想家を輩出してきた。しかし、うした「病」に対する態度は、精神疾患を脳の機能不全へと還元する器質機能主義がドミナントな昨今、単純な自然主義に対する重要なオルタナティヴだとも言える。

「病」を日常=正常の外部に置き、病について語るロマンティシズムにからめとられることなく、また自然主義回帰でもない、病についてのディスクールを考えることで、生について思考しようというのがこの号の試み—というのがざっとした企画趣意。

というと難しく感じられますが、具体的には「脳トレ」ブームや、闘病記の文体などを通して病についての語り方を考察したりと楽しい内容にもなっています。

執筆陣は—柳澤田実、木村敏、十川幸司、斎藤環、柿本昭人、小林昌廣、橋本一径、郷原佳以、岡崎乾二郎、中谷礼仁、田中純、藤本壮介、稲賀繁美、エティエンヌ・バリバール、レオ.シュビッツァー、フランソワ・ジュリアン、南後由和—-

とにかく字がいっぱい、思想いっぱい、これで2200円ならすごく得! お値段的にもお時間的にも超得! ちょっと頭を揉みたい(揉まれてみたい?)というのにもってこい。

B6判 479P