ロビン西さんの自主制作コミックが2種類が同時入荷です。

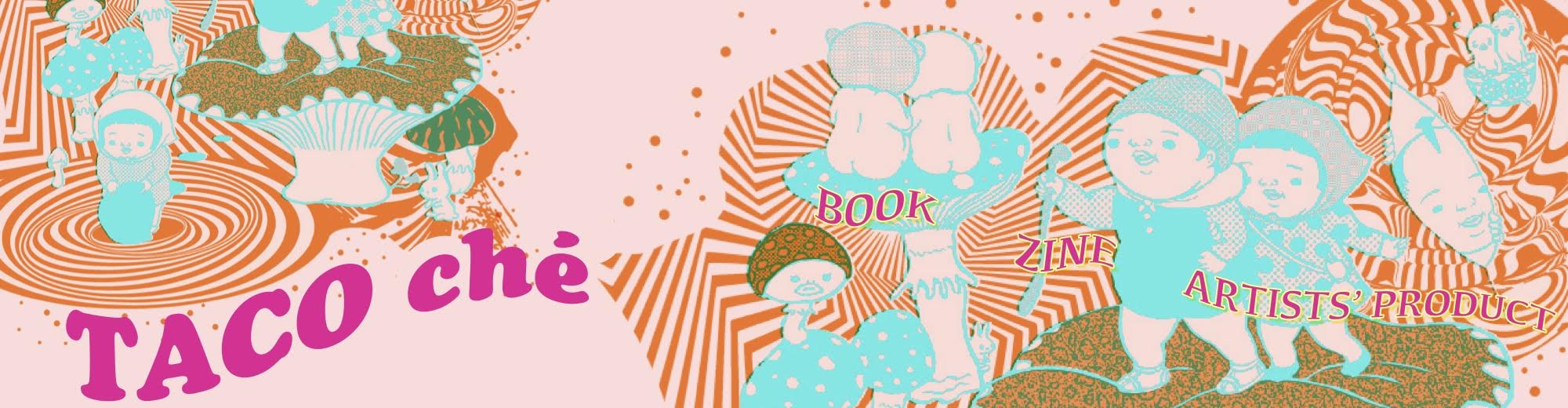

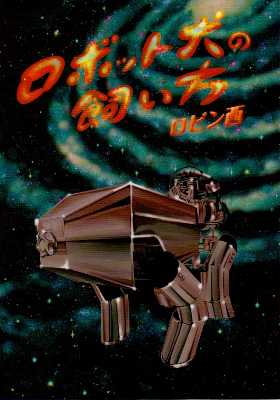

ロビン西「ロボット犬の飼い方」¥700

東京から関西に転校してきた、かわいい男の子、内山君。でも男子からは”オンナ男”なんて呼ばれて、ちょっぴりジェンダー不明、いじめられやしないか心配なキャラ。でも、町工場で働くおじいちゃんが内山君のためにすてきな相棒をプレゼントしてくれた…ロボット犬!

おじいちゃんの工場で作られたロボット犬? そんな犬を連れてでかけたらいじめられやしない…?

な〜んて、大人が心配することだよね。いったいみんなはロボット犬と内山君はどうなるの……!?

もう一編「ちび四駆」は、ちび四駆のレースコースをもらった小学生が友達とミニ四駆を買うのだが、家に帰って開けてびっくり、なんか違うものが入っていた。取説をみながら謎のブツをなんとかしようと奮闘するガキ3人の身には不思議が次々と…。

ロボットや超チビ四駆など非日常的なものをキッカケに、バカさがかわいい少年たちの日常が描かれています。

B5判34P

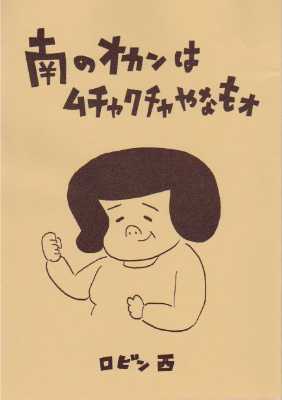

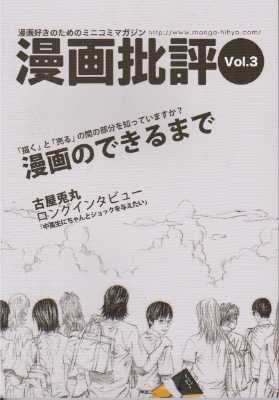

無茶なオカンと二人暮らしの12才、中学生の南カオル。みかけはふつうのおばはんなのに、カオルの胸をまな板がわりに料理をするなどぶっとんだ母のせいか学校でもちょっと問題あり?のアホ。オカンの奇行とカオルのアホは、学園問題にまで発展!? この二人に明るい未来はあるのか? どうなる南母子?

A5判26P