“弾圧を受けた人間は、立場や理由を問わずすべて助ける”との精神で運営される救援連絡センター発行のガイドブック、『救援ノート』の第8改訂版が入荷しました。逮捕されたらどうすればいいか、家宅捜索に対する備えはどうするか、黙秘とはなにか、留置場生活はどのようなものか、日常的に心がけることはなにかなど、センターのこれまでの蓄積を踏まえて逮捕された時に役立つ情報を詳細に紹介しています。逮捕される前にぜひ!

●『救援ノート』救援連絡センター発行/525円/A5版/128P

目次:第一部・弾圧との闘い/日常的な場で/家宅捜索に対して/情宣カッツ堂などへの弾圧との闘い/集会やデモに参加する場合

第二部・逮捕された時/逮捕について/少年が逮捕された場合/勾留について/留置所での生活/釈放になった時/起訴されたら

第三部・黙秘で闘おう/取調との闘い/勾留との闘い

第四部・家族の皆さんへ/家族が逮捕されたら/任意出頭

第五部・救援活動/救援活動を組織しよう/留置場での差入

第六部・留置場での体験/留置場での日常生活/取調の実態/他

「ミニコミ」カテゴリーアーカイブ

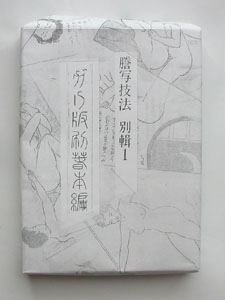

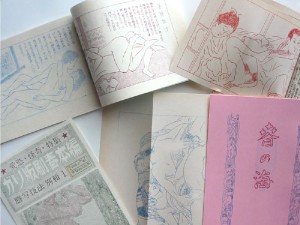

美しくエロティックなガリ版印刷本BOX『謄写技法 別輯1 ガリ版刷春本編』

『謄写技法 別輯 ガリ版刷春本編』 ¥4200

昭和50年頃まで、学校や職場など身近で使われていた、いわゆるガリ版印刷。学級文集を作ったりするのに、石板を下敷きに鉄筆でもって半透明の用紙に間違わないように気をつけて清書しましたね!(お子様にはわかるまい)

阪本秀童さんは、かつて本や雑誌として、あるいは官公庁や学校、会社やお店の冊子など様々な形で出まわった謄写印刷物を研究しつつ、自ら鉄筆を握り、個人誌『謄写技法』上で、コピー&リミックスし、謄写印刷にまつわるエッセイをおりまぜながら、緻密で美しい紙面そのもので、謄写技法のを実践&紹介をしています。(その仕事は『銀花』『本とコンピュータ』などで大きく紹介されました。)

そして、このたび、約5年ぶりに新刊が出ました!まず、外身はこれ。

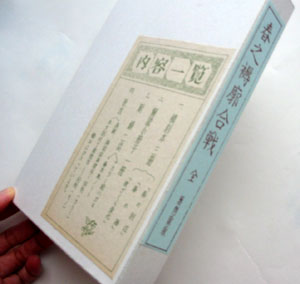

特製の包装紙に梱包された箱の中に小冊子が詰め合わさっています。

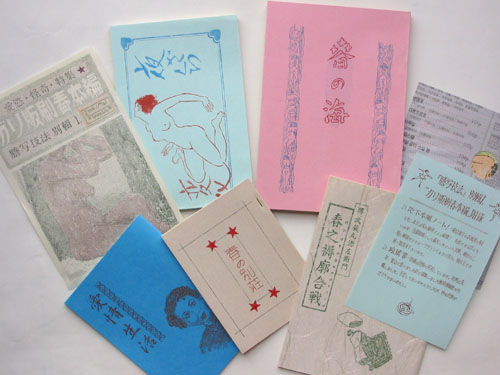

『春の別荘』『春の海』『夜ざくら変化』といった地下春本の復刻3冊と、解説&所感を綴った冊子(表紙は「愛情生活」と地下春本風な装い)、付録セット(春本調のノートとカード)、原本の表紙や一部を実物大で複写した参考図版などがきれいにおさめられています。

なぜ、地下本を復刻したのかといえば、現在ではあまり保存されていない謄写印刷物の中でも、もっともはかない?存在であったこの種の書物を、はたして復刻する意味があるのだろうかと自問しつつも、実際に製版、印刷、製本することで、それを作った人々の心情や事情を少しでも理解できたら、という思いがあって、とのこと。

—内容をもう少し詳しく説明すると—-

●復刻本『春の海』坂本氏所蔵の地下本の中でもっとも挿絵が上等という理由から復刻された作品。娘と二人暮らしの女流画家が、ある夜、強盗に押し入られ、年頃の娘を守るため、自らの体を差し出すのだが、娘の前で快楽に身悶えたことから、娘が性へと目覚めてしまう…

B6版袋綴じ46P 4枚の挿絵が折り畳まれて綴じられているほか文中にも挿絵あり。

●復刻本『春の別荘』鎌倉の別荘で過ごす実業家の美しいふたりの娘たち。姉が密かに隣室の学生山田に思いを寄せ、自慰にふけり「淫水ストーリーがズルズル出しける」を目撃した山田はたまらず…。大胆というよりあけすけな表現と、ご都合主義なストーリーが楽しい小品。手のひらサイズの小さな本にすごい密度で文字が書かれている、文字エロ本。

B7版袋とじ14P 挿絵が1P綴じ込んであります。

●復刻本『夜ざくら変化』四十八手(実際には45図)の図解と女性器の6タイプが図解されています。本の発行が遅れたのは、ひとえにこの図のトレースと製版に時間がかかったためと言及されていますが、それだけの力作。8色のインクで刷られた美本!

B6版横袋綴じ54P

●解説書 謄写印刷による地下本に関するが概論に加えて、今回の個々の作品に関する解説や覚え書きを記したもの。作品の解説は内容についての解説ではなく、主に仕様や製版技術に関する説明。

A6判24P

●付録 B6判地下本風ノートと、多色刷りカード(釜山で採取した情報誌を利用して作った袋に入っています)

●参考図版

原本の表紙+挿図抜粋複写 B4判カラー

原本の割付丁裁複写 A3判モノクロ

—

箱は140×190ミリ。限定150部

個人漫画誌『週刊オオハシ』5号目に突入

大橋裕之「週刊オオハシ 5』 ¥525

『謎漫画作品集』『音楽』などの作品集を発表してきた大橋裕之が、一人でいくつかのペンネームを使いわけながら複数の作品を連載する個人雑誌「週刊オオハシ」。さすがに週刊とはいきませんが、隔月くらいの勢いでコンスタントに発行し続け、しかも部数もジワジワ伸ばす、今後が気になる作家&作品です。

今回は5号目を記念して、巻頭に44Pの意欲作「GOLD RUSHを掲載。ボランティアで群馬にボブ・ディランの埋蔵金を探しに出かけた成り行きまかせのオヤジを待ち受けていた数々の不条理とは…。他、連載作品の「日々」「太郎は水になりたかった」「宇宙入門」「ジャンプ少年ヒトシ」を掲載。バックナンバーもあわせてお取り扱い中です。

A5判88P

モツ煮狂い

クドウヒロミ モツ煮狂い 1 ¥350

近頃、博多風のモツ鍋がジンギスカンに代わって流行中。狂牛病はいまなお私たちの食肉生活を翻弄しています…。しかし、このブームでモツが「肉」と別格な部位であることをやっと知りました。なぜなら私の育った家庭では、焼き肉と称して鉄板でホルモン全般を焼いて食べていたので、20歳過ぎても肉とホルモンの区別がつかないくらい、ホルモン漬けだったのです。ところが、モツ鍋を一緒に囲んだ友人・知人はモツ初体験なんて人もいて、けっこうカルチャーショックでした。

この「モツ煮狂い」によると、「浅草以東、曳舟から立石にかけてと、折り返しの町屋への京成トライアングル」こそ、近代化の中で、工場となめくじ長屋と色街が形成され、モツが煮込まれていったとのこと。そして、私はこの三角地帯で生まれていたのでした。渦中にいると気づかない事ってあるんですね。

しかし、著者は京成人でありながら、モツ煮が下町の味と文化であることに気づき、こうして本を出していらしたのです—–

東京下町のソウルフード、もつ煮。豚の白モツを使った、いわゆる煮込みこそ、戦前から東京下町(特に浅草以東の極東!)独自カルチャーにもかかわらず、席巻する居酒屋チェーン店の画一化されたモツ煮の前で、本来の味や姿を忘れられがち、ということで、これまで開発から取り残されていたのを幸いに続いてきたモツ煮の名店を巡り、開発に飲み込まれないうちに、東京の味のフォークロアを行うというのが本書。

と根底には高い志を持ちながら、実際には、タイプ別にモツ煮の名店と名品を紹介し、最後にご家庭でも作れるモツ煮レシピ(煮汁を継ぎ足しながら、味付けを醤油、味噌、洋風と自在に変え、毎日でもモツ煮を食べることができるという、画期的というかトライアスロンなお料理教室です)がついています。

表紙はモノクロですが、中は全部カラーです。 A5判 32p

東京の人も、そうでない人も、この本を通してもモツ煮を二度味わってみてください。

串間努執筆、少年懐古王2号が出ました

少年懐古王 2006年冬 ¥1500

昭和B級文化研究家・串間努氏が全編執筆する、少年懐古王が1年以上ぶりに出ました。

「ニッポン珍商売往来」では昭和20年代のニセエロ写真売りやイリーガルな郵便屋さんなど、その時代ならではのちょっとのどかな違法?珍商売を紹介。

「広告キャラクターの歴史」キャラものがブームの現在、その発生(50年前後から)、創成期、女の子ウケ期、スランプ時代…と時代を追ってキャラクターの変遷を辿ります。

「昭和レトロブームを斬る!」レトロブームの仕掛けを分析し、安易な懐かしさを売る商売や価値観の押しつけに疑問を呈し、今後のブームの行方を予測。

「子どもの死語事典」リモコンの登場で消えた「チャンエル争い」、栄養・衛生状態がよくなってみなくなったシラクモやハタケ、トビヒなどなど、近頃、見聞きしなくなった子どもまわりの言葉をおさらい。

「昭和40年代子どもの時間」テレビゲームがなかった時代の子どもの遊びや行動をアンケートによって浮かびあがらせる。床屋や銭湯、公園といった社交の場、お祭りやクリスマスといったハレの日など、章立てて紹介。

「商品のお誕生日」では、エビスビール、バヤリース、ルル、エビオスなどおなじみの商品の誕生の経緯を解説。

「アメリカの子ども景品史」では、ラジオプレミアム(ラジオで宣伝された商品を買ってメーカーにクーポンを送ると賞品をもらえる)と、これをもっとも採用していたシリアルを中心に景品の変遷を追う。

ほかにも「少女クラブの付録年表」や即席食品や団地にまつわる思い出アンケート。「あった、あったよ、それあった 町田忍と串間努の思い出番長」なる、ペナントやボンナイフ、多機能筆箱、2B弾花火などなど、そういえば、あったよなぁ〜な品物を二人が語りつくすコーナーなどが、盛りだくさんです。

A5判 160P