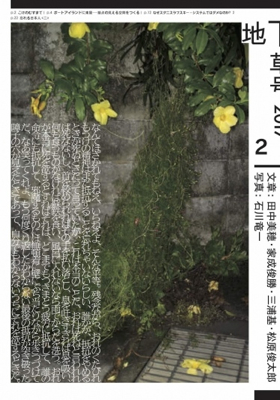

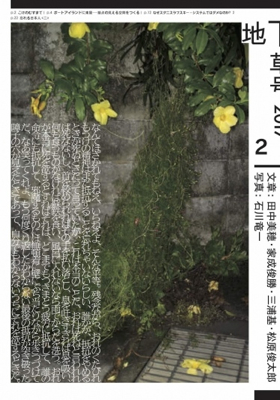

地下室 草号2 (地下室編集部) ¥650+税

京都を拠点に、戯曲に限らない多様なテキストを用いて、独自の演劇表現を追求する「地点」。

その観客主導で創刊された雑誌「地下室」。雑誌不況をものともせずに、地下劇場「アンダースロー」から観客による、観客のための雑誌が奮闘中!!

草号の名前の由来は、草案や草稿のように、草を編むことからはじめようというワケで。

この号がむかうのは、そこかしこに草たちの群れつどう夜。アスファルトのひび割れに発芽するコケたちの夜。高架下で商いをはじめる包丁研ぎたちの夜。そして、生きていようと死んでいようと、あなたがあなたを彼らのあいだに発見する夜。そんな夜のための読み物、雑誌です。

[文章]

●こけのむすまで/田中美穂

●ポートアイランドに東屋――接点の見える空間をつくる/家成俊勝

●死者が名前を持つには信仰を持ち出さなければならない

――なぜスタニスラフスキー・システムではダメなのか? 2/三浦 基

●忘れる日本人《二》/松原俊太郎

[写真]

石川竜一

家成俊勝(いえなり・としかつ)

建築家。京都造形芸術大学准教授。1974年兵庫県生まれ。2004 年、赤代武志とドットアーキテクツを設立。アート、オルタナティブメディア、建築、地域研究、NPOなどが集まるコーポ北加賀屋を拠点に活動。代表作は Umaki Camp(2013、小豆島)など。第15回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展(2016)にて審査員特別表彰を受賞(日本館出展作家)。

石川竜一(いしかわ・りゅういち)

写真家。1984年沖縄県生まれ。写真集に『絶景のポリフォニー』、『okinawan portraits 2010–2012』、『adrenamix』、『CAMP』、『okinawan portraits 2012–2016』がある。沖縄県立博物館・美術館「写真家が見つめた沖縄 1972–2017」展(2017年4月25日より5月21日まで開催)の展覧会ディレクターを務める。2017年3月25日より4月25日までアンダースローにて石川竜一写真展『草に沖に』が開催される。

田中美穂(たなか・みほ)

古本屋「蟲文庫」店主。1972 年岡山県倉敷市生まれ。岡山コケの会、日本蘚苔類学会会員。著書に『苔とあるく』『亀のひみつ』(ともにWAVE出版)、『ときめくコケ図鑑』(山と渓谷社)、『わたしの小さな古本屋』(ちくま文庫)、編著に『胞子文学名作選』(港の人)、ほか原民喜『幼年画』(瀬戸内人)、龍膽寺雄『シャボテン幻想』(ちくま学芸文庫)の解説を書いている。

松原俊太郎(まつばら・しゅんたろう)

作家。1988年5月生。熊本県熊本市出身。神戸大学経済学部卒。地点『ファッツァー』で演劇と出会う。2015年、処女戯曲『みちゆき』で第15回AAF戯曲賞(愛知県芸術劇場主催)大賞を受賞。2017年4月、戯曲『忘れる日本人』をKAATで地点が上演予定。2016–2018年度、演劇計画Ⅱ(京都芸術センター主催)に委嘱劇作家として参加。

三浦 基(みうら・もとい)

演出家。劇団「地点」代表。1973年生まれ。文化庁派遣芸術家在外研修員としてパリに滞在する。2001年帰国、地点の活動を本格化。2005年、京都へ拠点を移す。主な作品にチェーホフ作『桜の園』『三人姉妹』、イェリネク作『光のない。』『スポーツ劇』など。2013年、京都にアトリエ「アンダースロー」を開場。著書に『おもしろければOKか? 現代演劇考』。2017年、第24回読売演劇大賞選考委員特別賞受賞。

B5判 44pages