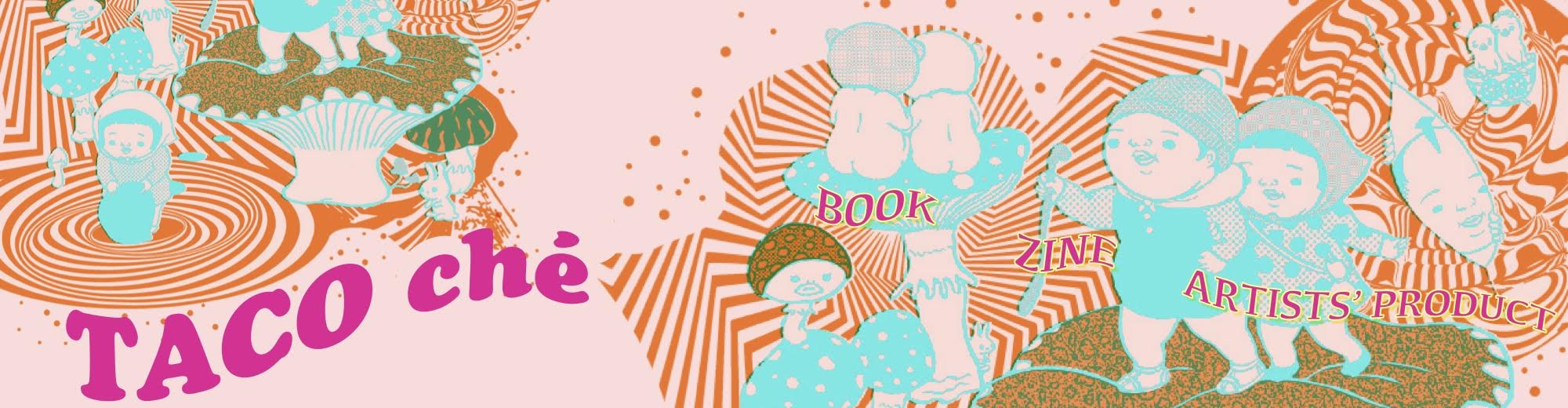

ロマン優光「音楽家残酷物語」 ¥840

結成10周年を迎え、記念イベントも盛り上がったロマンポルシェ。のディレイ担当ロマン優光さんの唯一の著書でしばらく品切だったエッセイ集?「音楽家残酷物語」がこの機会に重版されました!

「何をやりたいのかさっぱりわからないが、俺に才能があることだけは確かだ」と自認し、かつて来日ミュージシャンの公演で自分の肛門にドラムスティックを突っ込んで大騒動を巻き起こしたこともある孤高のアンチ・ミュージシャンが前人未踏のスタイルで書き下すエッセイ・評論集。ロマン優光の友人でもある編者が2年半にわたって受け取り続けた雑記を、ほぼ受け取った順に手書き文字のまま収録し出版(活字版も巻末に収録)。パンク、アイドル、漫画、文学、ナチスの拷問、スカトロ、ペドフィリア、AV女優などなどについて書き散らしています。

第1回中原昌也文学賞受賞!

A5判 120p

「ミニコミ」カテゴリーアーカイブ

イギリスのヤバい音楽レビュー誌Sound Projector入荷しました

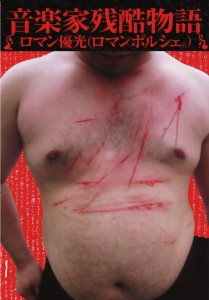

The Sound Projector Vinyl Viands ¥1470

ヨーロッパ、アメリカ、日本の実験系、というかヤバい〜forbidden〜音楽のレビューおよびインタビューを紹介するイギリスの雑誌The Sound Projsctoeの特別号です。

ジャズ、ロック、アート、ノイズ、実験etc.とジャンル不問、60年代から2006年までの100のレコードをセレクトして、詳細なレビューを掲載しています。

とりあげられているタイトルはこちらをご参照ください。

210×297 78P

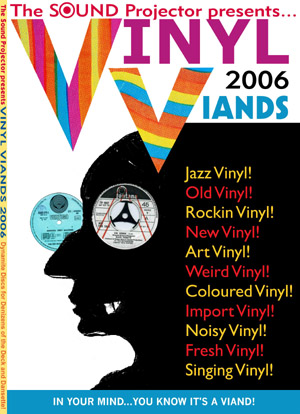

The Sound Projector15 ¥1470

Sound Projector最新号。

black metal(今号の特集のひとつ)、US underground、electoronica、enviormente, noise、art music、drones、quiet music、guitars、songs、improvisation、freakdom、tapework、world music、などのジャンルのレビューが中心。

インタビューはRuss Waterhouse/mudboy/Peter Strickland/Clay Ruby/U W Owl

210×297 148P

トリスタン・ツァラのアンソロジー『CirqyeTZARA』

Cirque TZARA no.2 ¥700

トリスタン・ツァラについてのアンソロジーですが、文学やダダイズムの研究にとどまらず、ツァラを糸口に様々な表現を考察しようという冊子です。

日本におけるツァラ研究第一人者、大平具彦(北海道大学教授)による新訳『心の運行時刻表』とエッセイ

中沢新一(芸術人類学研究所長、多摩美術大学教授)のエッセイ「頭上のコン―ツァラの詩法と神話思考―」では、ツァラがエルンストについて書いた文章『マックス・エルンストとイマージュの裏返し』、およびマン・レイのファッション写真について書いた『個人的好みとある種のオートマチスムについて』を軸に、ツァラの詩法をレヴィ・ストロースの神話公式と結びつけ、ダダの詩、特にツァラの詩が、人類学的にどれほどの創造性と重要性を持っていたかを説明。

築野友衣子「癩と結晶のプリズム ―ツァラアトによるツァラ試論―」では、聖書の「重い皮膚病がツァラアト」であることから、ダダ期の有名な詩「風景の癩を病む白い巨人」が何を表していたかを、後年の作品『種子と表皮』に描かれたイメージを参考に分析。

若手ホープ山本桜子のよる本邦初全訳の演劇作品『雲のハンカチ』とこれにまつわる恋愛譚エッセイ、実際にこの作品を上演した安武剛の「『雲のハンカチ』と演劇人ツァラ」などなど。

B5判48P

dioramarquis 2 「特集 プラトン社」

dioramarquis 2 「特集 プラトン社」¥1000

篆刻のワークショップや東郷青児コレクションの展示などなどを行なう大阪・北浜の読書カフェ「アトリエ箱庭」発行の小冊子。地元・大阪から生まれたアートや出版などを特集し、関係者に取材して丁寧に紹介しています。

今回の特集は「プラトン社 大大阪のモダニズム出版社」。

1922-28にかけて、化粧品会社・中山太陽堂をバックに、川口松太郎、直木三十五らの才能を擁し、女性向けに洗練された文芸誌「女性」や「苦楽」を発行、わずか6年の間に「阪神間モダニズム」を体現し消滅したプラトン社の活動を、社長・副社長の甥・孫にあたる小野高祐氏に取材して紹介しています。

資生堂以前の山名文夫、山六郎らが手がけた美しい装丁の本をカラー写真で数多く紹介しています。

また子供の絵を紹介した東西の雑誌2誌—-大阪一円の子供たちの絵や詩を誌面に息づかせた『きりん』(日本1948-71)、シュタイナー教育と並んで注目されるフレネ教育の実践者であるフレネ夫妻が教え子たちの絵を世に送り出した『l’art enfantin』(フランス1959–)をそれぞれカラー図版で紹介。

(フレネ教育については飛幡祐規さんが最近の著作「それでも住みたいフランス」で自らの子供の場合を通して紹介しています)

エディトリアル・デザインは1号に引き続き羽良多平吉氏。氏のリトグラフ(4種のうちどれか)が、本文扉に貼られています。

羽良多平吉「Mr.TxT_2 テクスト氏」

———

特集:プラトン社 大大阪のモダニズム出版社

野崎泉「モダン・ガールの誘惑<中山太陽堂の広告に描かれた彼女たち>」

小野高祐「一間路地の奥」

幸田和子「東郷青児からの手紙」

———

未来響「空中線書局の手製本」

華雪「華雪篆刻集-ここ-」

黒木まがり「詩の雑誌を買いにいく」

扉野良人「きりん」

宮下桃子「L’art enfantin 幻想の子どもたち」

東瀬戸悟「私は私このまんまなの〜プレヴェールのうた〜」

戸田勝久「近世書画彷徨 その二「池 大雅」」

アートインタビュー 佐藤貢 中山博之 鰺坂兼光

伊東琴子「cafe de poche」

古川梨花「Enchan-the japon」

石井章「モダン喫茶クロニクル:カフェ・アズマ、そこに置かれている本」

森元暢之「窓辺のKくん」

A5判32P(うちカラー12P)

週刊オオハシ 第7号

週刊オオハシ 第7号 ¥630

大橋裕之が様々なペンネームを使い分けながら、画風は変えずに(!)複数作品を同時に執筆・連載する、完全個人マガジン週刊オオハシ(実際のところは数ヶ月に一号のペースで出ています)。最近ではクイック・ジャパンでも連載がはじまり、独特の画風と存在が注目を浴びています…。

冒頭の読み切り以外は続きもので、一号の中に、何話かが間歇的に掲載されています。

7号目になって、複数作品の同時進行と続きもの数話を一冊の中に編集するという、独自の手法に慣れてきたのか、前半の既視感を利用して続編を描いたり、テレビCM前のチャンネルはそのままに匹敵する”またぎ”のテクニックなどなど、このマガジン自体の進化を随所に感じさせてます。

(A5判90P)