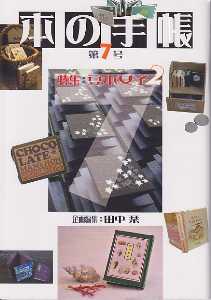

本の手帳 第7号「豆本女子2」 ¥1050

5号に続き、人気の女子豆本の特集。

12人の女子がそれぞれ、豆本作りのきっかけから、本の作り方や仕様、発表や販売についてをたくさんの写真とあわせて語っています。

誘われて数年前から作り出したという人も多数いますが、初心者もベテランも、それぞれがアイデアや趣味を活かしてユニークな本を創作。豆本宇宙の奥深さと、ムーブメントの広がりが実感できます。

●「豆本四年目、小さいことはいいことだ」葉原あきよ(オレンジ宇宙工場):自作豆本の展示即売会”まめまつり”に誘われたことから豆本作りをはじめた筆者が、現在までに制作した豆本を一作ごとに仕様と制作工程、販売形態を含めて紹介。ワックス紙に包まれたキャラメル大の豆本が詰まったお菓子箱式の豆本や、正三角形の豆本など、そのアイデアに脱帽!

●「夢を形にしてくれる豆本」吉沢深雪:イラストと文章の仕事をしつつも本作りは編集者まかせだった筆者が、3年前の展覧会で豆本を作ってことからはじまるCatChipsシリーズと名付けた一連の作品を紹介。封筒や栞がついていたりで本まわりの工夫が楽しいシリーズです。

●「AMUと豆本」AMU:友達の誕生プレゼントに似顔絵制作過程をパラパラ豆本にして贈ったら好評だったことから着付けをパラパラ豆本にするなど工夫に磨きをかけ、豆本でアクセサリーやストラップまで作る、アクティヴな豆本創作秘話。

●「アンデルセンの鞄の中」杉田有美子:メグミルクのサイトで牛乳パックを使ったミニ絵本の作り方をみつけたことから固いパック紙と格闘しつつアンデルセンの豆本を作るまでの苦難のストーリー。

●「私の豆本づくり」さかいやすこ(谷中あずき堂):豆本づくりの入門書を見ながらグループ展に出品ことから、様々な作家とのコラボを行ない、作品にあわせた形の本作りを考える編集の喜びを語るエッセイ。

●「ミウラ折り豆本」相沢LEE美和子:以前に製本講座を受けたものの、その後本作りと無縁でいた筆者に田中栞氏が豆本展参加をすすめたことから、できるだけ作業を減らすアイデアを捻り出した筆者。本型ロケットを表紙に見立てて本文を差し込む省略技を考えたり、折り畳んだ紙を一ひっぱりで広げたり畳めるミウラ折を使った豆本など裏技開発をあかす。

●誌上製本ワークショップ「布表紙の絵本を作る」田中栞:見開きページを二つ折にして裏同士を張り合わせることでのどが開ききって絵柄がきれいに見える構造の本の作り方を分割写真で丁寧にレクチャーします。

●「いとしのミニサイズ」小林映子:当初はフランスの雑貨好きから、フランス本のテイストを紙に凝った豆本で表現していたのが、次第に革装なども手がけ15年のうちに90種の豆本作家が、素材や印刷方法の変化にも触れながら作品を一挙に見せる。

●「豆本はじめまして展を開催して」イワタノリエ:名古屋でハンドメイド雑貨店n.r.e.-planを運営する筆者が、名古屋あげてのブックフェアに参加するにあたり手頃な大きさの店内にふさわしく豆本展を企画。全国から参加者が集まったイベントの内容と交流をレポート。

●「豆本作りは自分さがし」木月禎子(山猫や):中学を卒業する息子たちに伝えたくて新美南吉の「でんでんむしのかなしみ」で豆本を作成したことから、豆本の交流会や講習を経験し、和紙と版画を活かしたスタイルを確立するまで。

●「豆本詩人は夢を見る」流川透明:インターネットで詩を発表しながら、紙の本に詩を綴りたいという思いから豆本の入門書を見ながら本を作り、最近では作りたい豆本の形にあわせて詩作も行なうなど、豆本を通した創作とネットワーク体験談。

●「うみうさぎ堂的豆本生活」ハム子(うみうさぎ堂):2007年のまめまつりに参加したことから、イベントを発表の場に、本作りを続け、ぬいぐるみ用の豆本フィルムを模した折り本などを作る筆者が、本作りのお役立ちグッズまで披露する。

A5判64P